一度いいなと思ったらもう止まれませんでした。

AliExpressでセール中にまとめ買いして1週間ちょっとで一気に組み立てしてしまいました。

セールで結果的に1万円くらいは割引になったと思います。

スポンサーリンク

一気に組み立てたので過程の写真は一切ありません。

いきなり完成写真です!ドンッ

我ながらかっこよく仕上がったと思います。

今時のカーボンで、今時のエアロ、ただし機械式...

目次

Hygge Model S

今回も中華フレームです、いつもお世話になっております。

よりエアロっぽいフレームで10万以下のものを選びました。

なんとサイクリングチームにも供給しているちゃんとしたフレームです。

フレームのフィッティングはしていないですが、ジオメトリを今と同じにすればそんなに大差なく乗れるだろという感じでサイズは選びました。

今時はジオメトリを比較できる便利なサイトもあるんですよ。

結局ハンドルを含めたリーチは3mm短く、スタックが5mm程度低くなりました。

なので大体ジオメトリは同じです、多分。

こだわりの機械式

電動コンポを使っておりません、機械式コンポです。

電動式はやっぱ高すぎますって...

それも安く仕上げるためにSENSAHの Empire Pro(12速)を採用しました。

ビッグプーリーはもともとそういう仕様のものがあったので、なんとなくで選びました。

今回選んだHyggeのフレームは電動コンポ想定の形状です。(一応機械式も対応とは書いているけど...)

YouTubeでこのフレームで機械式コンポで組んでいる方がいましたので、組み方はそれを参考にしています。

この方のコンポはシマノの105のようですけどね。

ただ、アウターケーブル(特にリア側)はハンドルからではなくてフレーム側から入れたほうがスムーズで良かったです。

BBからチェーンステー方向にケーブルが入らなすぎます...

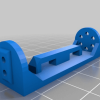

アウター受けを3Dプリンタで作る

シマノであればフルアウター向けにアウター受けのあるフロントディレイラーがあります。(FD-R7000等)

SENSAHはそんなことは考慮されているはずもなく、アウター受けがありません。

ではアウターをどこで受けるの考えた結果、アウターケーブルを出す穴があるのでそこで突っ張るようにしようと考えました。

この穴にアウターワイヤーが引っかかってインナーワイヤーだけ出るようにすればいいわけです。

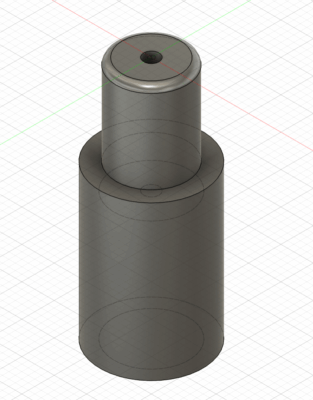

穴のサイズを適当に測って、モデリングします。

既製品のキャップが入るようになっています。

3Dプリンタで出力すればあっという間に完成です。

温度的に大丈夫か分からないですが、PETGで作りました。

ナイロン(PA6-CF)でも作ってみたんですが少し柔らかめだったので不採用です、強度はあるんですけど。

屋外ではありますが、紫外線に常に当たるところでもないですし、高温にずっとさらされるわけでもないからセーフですかね...

ちなみにこのまま、フレーム内部に入れるのではなくてフレームと当たる部分にはゴムの輪っかをつけます。

フレームとの当たり面が多少斜めでも大丈夫になりますし、防水にもなりますしね。

取り付けてみるとこんな感じです。

写真は上から取っているのであまりでてないように見えますが、頭は2,3mm飛び出ています。

取り付けは結構大変です...

交換するとなると、BBを取らないと無理な気がします。

その他のドライブトレインやアクセサリ

高価なものは引き継ぎ

ホイールやブレーキ、パワーメータは以前のものをそのまま引き継ぎました。

Elitewheel Edge、GROWTAC Equal、 Magene P505 などなど...

あとはサイコンマウントやペダルもそのままですね。

さすがにこの辺りは予算オーバーです。

クランクアームはカーボンにする予定だったのですが、MTB用のものを買ってしまい、結局前のものを使っています。

チェーンリング

チェーンリングはいつもどおりのコンパクトクランク(50/34T)です。

エアロフレームだったら、他のパーツもエアロだよなということで、軽量とは言い難い

12sスプロケット

スプロケットは11-32Tです。

今まで11-28Tでしたが、激坂の緊急用に32Tを足しました。

超軽量のスプロケットもあるのですが、値段が倍以上するのでやめました。

普段は使わないので11速の11-28Tと変わりません。

きついときでも「あと1枚ある」と思うと気持ちに少し楽になりますよね。

変速の余裕が心の余裕なのです。

あと上り坂でも高回転で漕げると、脚を使わなくて体力の温存になる気がしています。

チェーン・ワイヤー

チェーンは毎度おなじみKMCです。

インナーワイヤーはこだわりのニッセンです。

フルアウターになったのに以前よりもブレーキの反応がいいのでびっくりです。

シフトは分かりません(笑)

シリコンバーテープ

バーテープはシリコンのものを初めて使ってみました。

めちゃくちゃグリップがすごくていいです。

あと、耐久性も良さそうです。

裏に両面テープが貼られていないのでハンドル自体が汚れることもなさそうです。

ボトルケージ

ボトルケージは前から使っているものを新調しました。

ツールボトルを入れている方は、変形しないくらいの優しくホールドしてくれるタイプにしました。

今までがガッチリ持ちすぎて変形してたので...

給水用のボトルを入れる方はおなじみ(?)のダイヤル式の大きさを可変できるタイプです。

以前とはブランドが違いますが、安くなっていてありがたいです。

サドル

今まではGORIXの GO.643double というサドルを使ってたんですけど、慣れてくると柔らかさが気になってきました。

柔らかいサドルは結局力が入りづらくて疲れるんですよね...

今は安いカーボンサドルで、カチコチではないですがクッションはあるものの硬めのものを使っています。

スポンサーリンク

上記リンクの3143Uというショートノーズでクッションありのものを使っています。

クッションは20mmほどあるのですがカチコチに近いです。

テールライト・サドルバッグ

これらも引き継ぎですが、反射板をつけるのはやめました。

結局夜にはライドしないですし、テールライトがだいぶ長持ちのものを選んでいるからです。

テールライトは以前からお気に入りのものです。

結局長持ちするのが最強です。

電池残量が見られるのも地味に嬉しいです。

サドルバッグにはTOPEAKの Elemental SeatBag Slim M を使っています。

シートポストに固定するのがなんだか嫌だったのでこれになりました。

補給食(ようかんとかゼリー)とか小銭入れとかが入っています。

あとは緊急用連絡先とかもろもろ...

実はCO2ボンベを入れるところをアレンジしてテールライトが取り付けられるようにしています。

もともとサドルレール用だったのでそれが取り付けられるように、針金やチューブを使っています。

問題点:フロントがインナーに入らない

1つ大きな問題がありまして、フロントがインナーにどうやっても入らない問題がありました。

台座の位置や角度が悪いのか、そもそもディレイラーが不良なのか、何が原因かは分かりませんが、どうやってもインナーに落ちないのです。

悩みに悩んだ結果、フロントディレイラーを台座の取り付けネジにスペーサ(ワッシャー)を入れて傾けることにしました。

台座がネジ取り付けだったのが運が良かったです。

リベットだったらさすがに諦めてました。

結局M4の小型ワッシャを一番上のボルトには5枚、真ん中のボルトには3枚入れています。

1枚0.5mmくらいですので、結構傾いています。

1枚ずつ入れてみてインナーに落ちるところを探って、この枚数でようやく落ちるようになったんですよ...

その代償として、今度はアウター側にチェーンが落ちるようになったり、調整がかなりシビアになりました。

今はなんとか変速できるようになっています。

インナー側に落ちすぎたトラブルもあって、新品のフレームにも傷がつきましたよ...

まとめ

重量はアクセサリなしで7.5kg程度でした。

エアロでこれはそこそこ軽量なのではないでしょうか。

フルアウターなので重くなりそうと思いましたが、そんなことはなかったです。

ボトルやサドルバッグを入れると8.5kgくらいではないでしょうか。

充分軽量でしょう。

ジオメトリの影響でフォームは若干変わった気がしますが微々たるものでした。

ただただ無心で走っている私には正直以前と何も変わりません。

それでも乗りたいと思った自転車に乗ってて風を切っているだけで爽快なのです。

メンテはいっそう大変になるようなフレームになってしまいましたが、ほとんどがフレーム内部にあるので劣化も遅いのではと勝手に思っています。

数年といわず、できれば壊れるまでこれで自転車ライフを送っていけたらいいんですけどね。

スポンサーリンク

Leave a Comment