「鍵閉めるのが面倒、ホテルみたいにオートロックだったらいいのに」とふと思ったので自宅ドアのスマートロックシステムを速攻で作ってしまいました。

鍵の開け閉めにはRFIDカードと内側からのボタン操作に対応しています。

セキュリティ的な配慮として、登録しているカードのみで開けることができるようにしています。

スマートドアロックを自作しました

「鍵閉めるのが面倒、ホテルみたいにオートロックだったらいいのに」とふと思ったので自宅ドアのスマートロックシステムを速攻で作ってしまいました。

鍵の開け閉めにはRFIDカードと内側からのボタン操作に対応しています。

セキュリティ的な配慮として、登録しているカードのみで開けることができるようにしています。

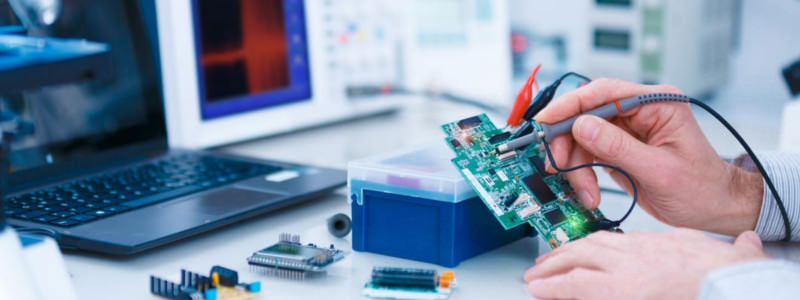

私はHAKKOのFX-888Dというはんだごてを使っています。

ステーション型のそこそこのお値段のするはんだごてなので、はんだ付け後に汚れていると気になってしまいついつこて先を磨いています。

安価な「USB-シリアル変換器」としてCP2102のモジュールをよく使っているのですが、偽物(不良品)が多い事を知りました。

CP2102自体はAliexpressで安価に売っていて5Vトレラントなのがいいんですよね。

偽物は3.3Vなのに4.3Vほど出てしまう仕様になっているようです。

Arduino Leonardo はチップ内にUSB通信機能があるため、組み込む際によく使うUSB-シリアル変換器を使わなくてもいいので重宝しています。

そんな Arduino Leonardo ですが、電源を入れてからプログラムが立ち上がるまでに時間が長いと感じてしまいます。

大体8秒くらいでしょうか。

もうちょっと早くならないかと思って調べてみると簡単にできそうなのでその方法を紹介します。

以前から作っていたんですが、ようやく完成にこぎつけました。

公開の許可をもらいましたのでここで紹介します。

すごくマニアックなものですのでタイトルだけでは伝わらないかもしれません。

以前から「作り変えなきゃ」と考えていたネットワークリモコン、私は「Cloud Switch」と命名していますが、ようやく作り変えて稼働にこぎつけることができました。

以前に「LED極性チェッカー」や「LED抵抗値選定テスタ」をユニバーサル基板で作ったのですが、「これ合体して1つにできるよね」と今更気づいて、すぐ設計してプリント基板を発注してみました。

「なぜまた時計を作ってしまったんだ・・・」と作った後に思ってしまったんですが、作ってしまったなら仕方がない。

LCD時計にVFD時計、ニキシー管時計もあるのにどこに置くというのか。

今までデジタル時計ばかりでしたが、今回は珍しくアナログ(?)時計です。

プロジェクトがいっぱいたまってるのに何やってんだか。

ESP8266(ESP-WROOM-02)やESP32(ESP-WROOM-32)は小型でWi-Fi接続ができて非常に便利なのですが、電源周りをしっかりとする必要のあるデバイスです。

電源がひ弱だとWi-Fi接続できなかったり、リセットを繰り返したり不安定になってしまうのでしっかりと対策しなければなりません。

しばらく使わずにいた、3Dプリンタ(ダヴィンチ Jr. 1.0w)を久しぶりに起動しました。

ソフトウェアとドライバをアップデートして、「さあ印刷!」というところで、なぜかWi-Fi接続できなくなっていました。

その時は渋々USB接続に切り替えて印刷したのですが、なぜWi-Fi接続できなくなったのかわからなかったので原因を突き詰めることにしました。