ESP32関係はGPIOとして出ているものの使い方を間違うと書き込みができなかったり、うまく動かなくなることがあります。

また、GPIOマトリクス機能があって様々な機能を割り当てられますが、それに該当しない専用ピンがあったりします。

ESP32もシリーズが増えてきて混乱してきましたので、少しまとめたいと思います。

専用ピンは個人的によく使うところをまとめています、UART (TXD0/RXD0) やADCなどは省いています。

ESP32関係のI/Oの注意点まとめ

ESP32関係はGPIOとして出ているものの使い方を間違うと書き込みができなかったり、うまく動かなくなることがあります。

また、GPIOマトリクス機能があって様々な機能を割り当てられますが、それに該当しない専用ピンがあったりします。

ESP32もシリーズが増えてきて混乱してきましたので、少しまとめたいと思います。

専用ピンは個人的によく使うところをまとめています、UART (TXD0/RXD0) やADCなどは省いています。

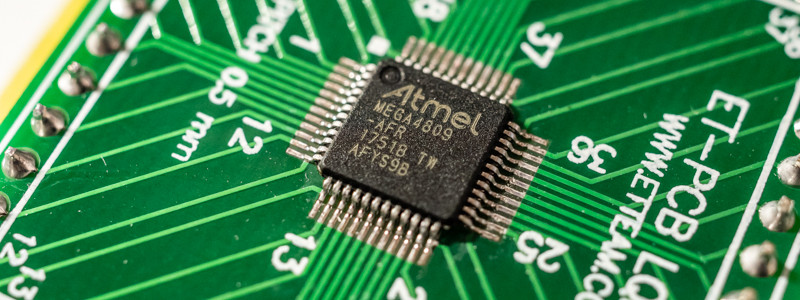

結論から言いますと、タイトルは間違いです。

私が色々調べた結果なんですが、早とちりしていたみたいです。

ATmega328PBは情報がいまいち多くなくて困ってしまいますね...

シリアル通信を無線化したいなとずっと思っていたんですが、いいものが見当たらず諦めていました。

Bluetoothなどを使っても一応できそうではありますが、DTRやRTSなどのフロー制御の信号が柔軟に使えずArduinoなどのプログラム書き込みの無線化には使えそうにないです。

最近、懲りずに無線化のモジュールを探していたらWiSerというESP32ベースの無線化モジュールが最近リリースされたみたいなので、紹介したいと思います。

以前書いたmegaAVR 0シリーズの記事でtinyAVR 0,1シリーズの話しました。

tinyAVR 1シリーズも結構いいので今後使っていきたいシリーズです。

入手性は悪いですが、Digi-Key(マルツ経由で買いました)では取り扱っているので購入して実際に使ってみました。

ATmega4809は色々苦労しつつなんとか、使うことができました。

ただ、ATmega328Pとの置き換えを考えるとピン数が多いので少しサイズが大きくなってしまいます。

今はほとんどQFNパッケージの採用が個人的に多めなので、どうしても気になります。

後継ICを考えたときにATmega328PBだと少し機能アップはするもののちょっとペリフェラルが増えるだけです。

それなら、もっと安価で高機能な0シリーズに目が行ってしまいます。

そこで候補に上がるのは同じmegaAVR 0シリーズでATmega328Pとピン数が同じATmega4808です。

といってもこれは現状UPDIプログラマがないと書き込めません。

そこでどうやったら簡単に書き込めるか考えてみました。

以前紹介したATmega4809が安価で便利なのはとてもいいことですが、まだまだ一般的に使うにはハードルが高いデバイスです。

megaAVR 0シリーズではICSPではなくUPDI(Unified Program and Debug Interface)というインターフェースで書き込みをおこないます。

AVRISP mkIIでは書き込めませんので私はAtmel-ICEを使っています。

我慢できるギリギリラインですが、やっぱり少し面倒です。

そこで Arduino IDE が認識してくれるUPDIプログラマを作れば...と少し考えてみました。

Arduino UNO WiFi Rev2 がようやく発売しました。

ちょっとワクワクしていますが、技適の問題で国内で発売するのかという不安もあります。

このボードに使われているATmega4809が気になっていたので、Arduinoに仲間入りするならと先取りしていたのですが、面倒で放置したままでした。

ようやくという感じですが発売記念ということでとりあえずLチカしてみました。

だいぶ遅れていますが、FPGArduinoという存在を最近知りました。

FPGAにArduinoコアを実装しているものです。

もちろんArduino IDEでプログラミングができます。

対応しているボードも多く、アーキテクチャはMIPSとRISC-Vの2つがあるという充実ぶりです。

安価な「USB-シリアル変換器」としてCP2102のモジュールをよく使っているのですが、偽物(不良品)が多い事を知りました。

CP2102自体はAliexpressで安価に売っていて5Vトレラントなのがいいんですよね。

偽物は3.3Vなのに4.3Vほど出てしまう仕様になっているようです。

ATTiny10はSOT-23パッケージの超小型マイコンで、通称「米粒AVR」とも呼ばれています。

小さいのを活かして色んなところに組み込むというときには、書き込み用ヘッダもつけたくないくらい小さくしたい場合があります。

「あらかじめ書き込みをしておけば、スムーズに基板が作れるな」と思い、ATTiny10用の書き込み基板を作ってみました。