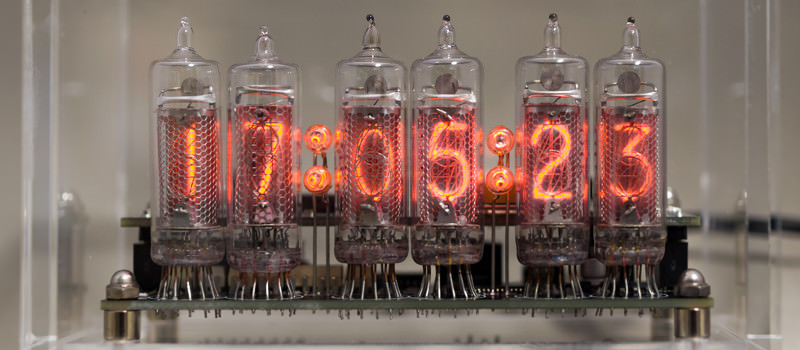

どうしてもニキシー管時計のプリント基板を作ってみたくなって、こそこそと作ってました。

部品も実装して、ケースも加工して、ちゃんと動いたので披露しようと思います。

ニキシー管時計をプリント基板から製作

どうしてもニキシー管時計のプリント基板を作ってみたくなって、こそこそと作ってました。

部品も実装して、ケースも加工して、ちゃんと動いたので披露しようと思います。

長年使っているテーブルランプの調子が悪くなってしまい、急に消えるようになりました。

配線は問題ないのですが、タッチセンサを搭載していたのでその辺りの回路がおかしいのでしょう。

もう修理は諦めて新しいのを買おうとしたのですが、タッチセンサが搭載されているランプがあまり見つかりません。

点灯する動作が思ったより楽になるのであったほうが嬉しいのですが。

あるにはあるのですが、ちょっと高いなと感じたのでやめました。

「どうせならリモコンもあったほうが」と思ってしまって、そうなるとどこを探してもありません。

こうなってしまったら自作しか実現方法がないので、慌てて作ることにしました。

アドバンテストのR6551という据え置き型のデジタルマルチメータがヤフオクで安く手に入りました。

だいぶ古い機種でして、5桁半という今ではそんなに高性能ではありません。

ジャンクでもいいかと落札したらちゃんと動きますし、校正を2015年にしているというありがたいものでした。

ただ奥行きが非常に長く、今の作業机では測定器に占領されてしまい、作業の邪魔になってしまいます。

そこでR6551に標準搭載されているインタフェースのGPIBを使ってPCでデータを収集することで、机に置かずにスマートに測定できるようにしてみました。

屋外環境データロガーを作る際に、Ambientとは別にUbidotsを使ってデータの統計をしていこうとも考えていました。

条件を決めてメールで送信など、便利な機能がついているので導入しようと試行錯誤してたのですが、全く動かないという。

Ambientと違ってかなり苦労しているので、もう諦めようかと思っているところです。

DS1054Zからデータをリアルタイムに取得したくなったので、色々探してみたら「VISA」というものを使って計測器を制御したり計測器からデータを取得できるようです。

VISAといってもクレジットカードではなくて、「Virtual Instrument Software Architecture」の略みたいです。

DS1054ZはPythonで制御されているものが多く見られましたので、とりあえずPythonで動かしてみます。

あと、ナショナルインスツルメンツ等から提供されているVISAのライブラリを使えばC#等でも制御できるのでそれもやってみました。

「差動プローブ欲しいな」とちょっと考えていたのですが、安いものはどんなに探してもありません。

じゃあ差動アンプ買って簡単なやつを自作すればいいのではないかと考えが変わりました。

といっても帯域は100MHzくらいほしいですしユニバーサル基板じゃノイズとかが厳しそうです。

そこでモジュールなら売ってるんじゃないかということで探してみたら、良さ気なのがあったのでそれを改造して差動アンプを作ってみました。

Arduino Zero や Arduino M0 が出てだいぶ経ちますが、未だに使いこなせていません。

というよりも資料が少なく、ライブラリも対応していないものがあったりまだまだ使いづらいのが現状です。

そんな中、最近になってようやく Arduino Zero 用のタイマー割り込みライブラリを見つけました。

なんとAdafruitが出しているじゃありませんか。

「これを使えば・・・!」と思ってダウンロードしてみるも、エラーを吐いて使えないという。

そんなわけで「じゃあ作っちゃおう」ということで自分なりに作ってみました。

屋外の温度・湿度を知りたくなったので、データロガーをぱぱっと作ってみました。

といってもモジュールばっかりなので、とくに設計もしてませんが。

データはESP8266を使ってWi-Fiで飛ばします。

ATTiny10はSOT-23パッケージの超小型マイコンで、通称「米粒AVR」とも呼ばれています。

小さいのを活かして色んなところに組み込むというときには、書き込み用ヘッダもつけたくないくらい小さくしたい場合があります。

「あらかじめ書き込みをしておけば、スムーズに基板が作れるな」と思い、ATTiny10用の書き込み基板を作ってみました。

何本もの撚り線をはんだ付けする際に、ちょっと面倒だと思うのが芯線をよじることです。

太かったり固かったりすると更に面倒さが増しませんか?

そういう空圧工具でちらっと見たことがあるので「これうちでも使いたいな」と思ってネットで調べてみたら一応あったんですが、めちゃくちゃ高いという。

8万円は個人で買うにはさすがにコスパが悪すぎます。

電動だと10万円を超えてしまいます。

そこで、どうにかして安く仕上げて簡単に芯線をよじれないかなと考えてみました。