[no_toc]

外に出かけるときは雨が降るかどうかが非常に気になります。

傘を持っていくか持っていかないかの判断基準になりますので。

その確認を今までどうしていたかといえば、テレビのニュースやスマホのアプリなどのなにかしらのデバイスに頼っていると思います。

でもテレビだと天気予報を注意して見ないといけない(ニュース番組だと常時表示してくれているところもありますが...)ですし、アプリはスマホを取り出して見ないといけません。

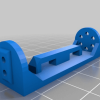

もっと自然に目に入る感じで出かける前に確認できたらいいのに...という発想のもと、降水確率確認デバイスを作ってみました。

外出する前に降水確率を確認するためのデバイスを作りました