ユニバーサル基板でだいぶ前にニキシー管で温湿度計を作ったのですが、あわよくば量産できたらいいなと思ってプリント基板で設計・製作してみました。

結果から言うと想像以上に難しそうですが...

ニキシー管温湿度計をリメイクしたんですけど、やっぱり...

ユニバーサル基板でだいぶ前にニキシー管で温湿度計を作ったのですが、あわよくば量産できたらいいなと思ってプリント基板で設計・製作してみました。

結果から言うと想像以上に難しそうですが...

データの平均値をとることは多いですが、データが逐次的に入ってくるときは普通の計算では今までの全てデータが必要で総和を取る必要があり、これは計算量が多いです。

マイコンなどのメモリが少なく、スペックがあまり高くないシステムであれば、想像以上に影響が出てきます。

ここでは短い計算時間でメモリを節約でき、流れてくるデータの平均値を順次求めていく方法を紹介します。

アクリルのプレートを作ってもらいたくて友人にお願いしました。

プレートはイベント用です。

材料はこちらで用意しているもの(家にあったもの)でやってもらったのですが...

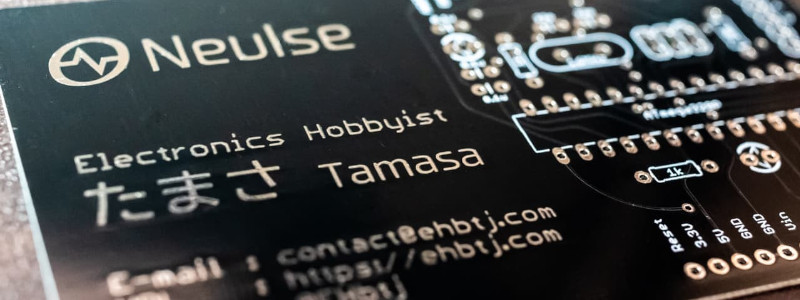

プロダクトブランドを名乗ってからもずっと同じ名刺を使っていましたが、「ブログ名をメインのところに持ってくるのっておかしくね?」と思ったので「Neulse」をメインに持ってくるように変更してみました。

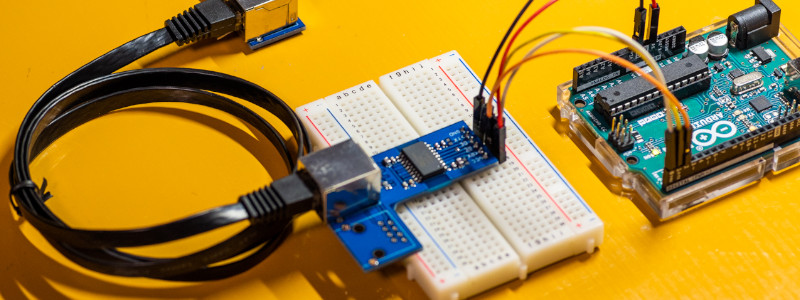

マイコン同士の通信にはSPIやI2Cなどいろいろありますが、やっぱりUARTが単純で使いやすい印象です。

それにRS-232CやRS-485が使えるので、ある程度の長距離通信もできます。

RS-485は結構古い通信規格ですが、仕事で産業用ネットワークに触れる機会が多いのでよくRS-485も使います。

それを電子工作でも使えたら面白くね?ってことでいろいろモジュールを試しました。

使ってると、「やっぱり絶縁のがいいよね」ってことで絶縁型のモジュールを自作してしまいました。

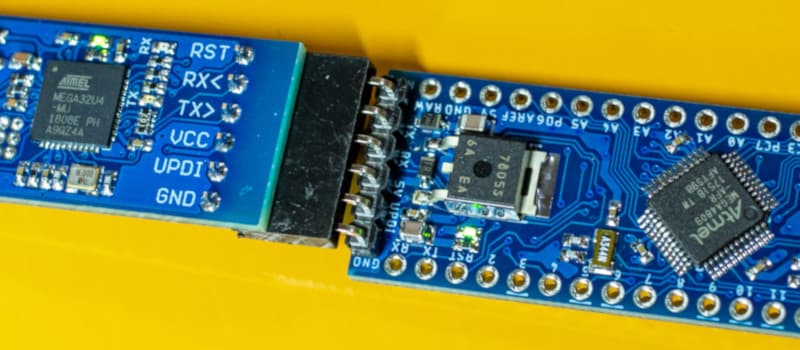

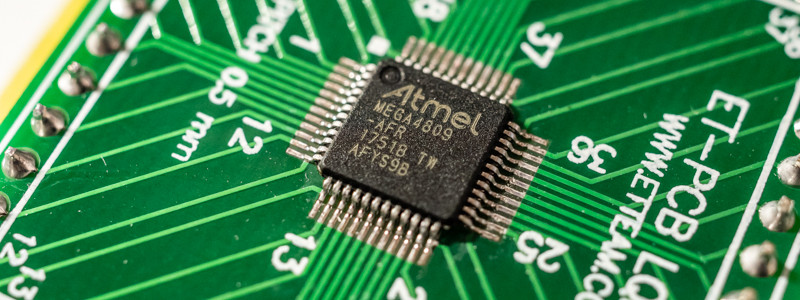

以前から苦悩していたUPDIプログラマの製作の目処が付き、ようやく完成したので、ATmega4809のボードも一緒に作ってしまおうと基板の設計していました。

問題なく完成し、それも文句なしの一発成功だったので、我ながら感動していました。

以前紹介したATmega4809が安価で便利なのはとてもいいことですが、まだまだ一般的に使うにはハードルが高いデバイスです。

megaAVR 0シリーズではICSPではなくUPDI(Unified Program and Debug Interface)というインターフェースで書き込みをおこないます。

AVRISP mkIIでは書き込めませんので私はAtmel-ICEを使っています。

我慢できるギリギリラインですが、やっぱり少し面倒です。

そこで Arduino IDE が認識してくれるUPDIプログラマを作れば...と少し考えてみました。

WS2812Bなどを搭載しているLEDは信号線が少ないので、重宝しています。

特に今まで問題なかったのですが、PL9823という砲弾型のLEDを使ったときの挙動が気になりました。

Arduino UNO WiFi Rev2 がようやく発売しました。

ちょっとワクワクしていますが、技適の問題で国内で発売するのかという不安もあります。

このボードに使われているATmega4809が気になっていたので、Arduinoに仲間入りするならと先取りしていたのですが、面倒で放置したままでした。

ようやくという感じですが発売記念ということでとりあえずLチカしてみました。

居ても立ってもいられず、リフロー装置を自作してしまおうという発想に至ってしまいました。

といってもこういう装置は知識がなければ、完全自作は難しいです。

そこでスイッチサイエンスさんが公開しているオーブントースターをリフローオーブン化する記事を参考にして作ってみました。

キットがまだ売っていたらよかったのですけれど、当時は売り切れだったのでハードウェアはほぼ自作になりました。