そんなの既製品でいくらでもある...たしかにそれはそうなんです。

リレーをCOMポートからON/OFFできるモジュールなんていくらでもあります。

AliExpressやAmazonで安く売っています。

ただ、リレーのやつしかないんですよね...

FETやトライアックといった半導体で電源をON/OFFしたくて作ってしまいました。

USBで制御できるAC/DCのロードスイッチを作りました

そんなの既製品でいくらでもある...たしかにそれはそうなんです。

リレーをCOMポートからON/OFFできるモジュールなんていくらでもあります。

AliExpressやAmazonで安く売っています。

ただ、リレーのやつしかないんですよね...

FETやトライアックといった半導体で電源をON/OFFしたくて作ってしまいました。

シリアル通信を無線化したいなとずっと思っていたんですが、いいものが見当たらず諦めていました。

Bluetoothなどを使っても一応できそうではありますが、DTRやRTSなどのフロー制御の信号が柔軟に使えずArduinoなどのプログラム書き込みの無線化には使えそうにないです。

最近、懲りずに無線化のモジュールを探していたらWiSerというESP32ベースの無線化モジュールが最近リリースされたみたいなので、紹介したいと思います。

USB PD で動くホットプレートは数年前から出てきて、界隈で注目を浴びました。

MHP30というやつで結構高機能なやつです。

1万円くらいするので試しに買う...というのはちょっとハードルが高いです。

それから少し経つと、やはり進歩はすごいもので格安で2000~3000円くらいで売られているじゃないですか。

これだったら試してみようと勢いで買ってみました。

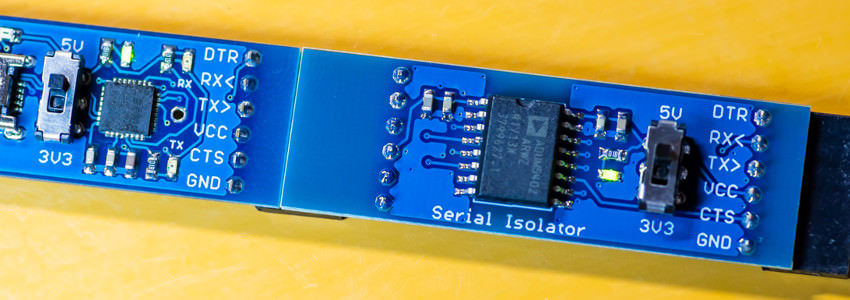

新しいAVRはUPDI (Unified Program and Debug Interface) というインターフェースで書き込みをします。

今まではArduino UNO Wi-Fi Rev.2 のメインマイコンであるATmega4809を書き込むためのIC (ATmega32U4)を参考にして作り、ファームウェアを読み出して書き込んで作ったUPDIプログラマを使ってました。

流石にずっとこれを使う訳にはいかない感じもしたので、よく使われる Serial UPDI の基板を作ってみました。

こだわり抜いて作った自分のオリジナルのUSBシリアル変換器があるのですが、やっぱり使っているうちに「ここはこうしたほうがいいな」という改善案が出てきてしまうのが性です。

シンプルで小形というところを崩さないのが難しいですが、ちょっとだけ改良してみました。

以前に絶縁RS-485モジュールを作ったのですが、使っているうちに欠点に気づきました。

「動作確認をするときの電源供給が面倒」ということです。

RS-485で通信するデバイスは12-24Vを供給することが多いのですが、別の電源を繋げないといけないというのがとても不便です。

だったら容量は小さくてもいいから電源供給機能を追加しようということで実際に作ってみました。

センサなどはI2CやSPIで通信するものがありますが、その確認をしようとするとArduinoにつなげたりします。

つながるだけを見たかったりして、面倒な作業をできるだけ減らしたいと思うことがよくありました。

USB接続でI2CやSPIで通信できる既製品は確かに存在するのですが、PC側のソフトウェアがよく分からなかったり、そもそも存在しなかったりと導入が大変そうでした。

それなら自作しようと、思い立ったが吉日ということで、早速つくってみました。

以前にType-CのUSBシリアル変換器をつくったのですが、USBに対する知識がまったくなく「とりあえず繋げば動くやろ」みたいな感じでつくりました。

案の定だめでしたが、色々調べたところ抵抗をあと2つ置いたらできるようでしたので、他の基板発注する機会と一緒に改良版のUSBシリアル変換器基板を発注しました。

市販品のUSBシリアル変換器では満足できず、「これが最強」と自分で考えたものを実現しました。

様々なUSBシリアル変換器がありますけど、どうも微妙に自分に合わないと言いますか...

アドバンテストのR6551という据え置き型のデジタルマルチメータがヤフオクで安く手に入りました。

だいぶ古い機種でして、5桁半という今ではそんなに高性能ではありません。

ジャンクでもいいかと落札したらちゃんと動きますし、校正を2015年にしているというありがたいものでした。

ただ奥行きが非常に長く、今の作業机では測定器に占領されてしまい、作業の邪魔になってしまいます。

そこでR6551に標準搭載されているインタフェースのGPIBを使ってPCでデータを収集することで、机に置かずにスマートに測定できるようにしてみました。